CELIACHIA: SINTOMI, DIAGNOSI E TRATTAMENTO

La celiachia è una malattia autoimmune sistemica che si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti in seguito all’ingestione di glutine, presente nel frumento e altri cereali. Nonostante i progressi diagnostici e terapeutici, la gestione clinica della celiachia resta complessa, soprattutto per la grande variabilità con cui si manifesta. In molti casi, i sintomi della celiachia sono lievi, atipici o addirittura assenti: questa eterogeneità nel quadro clinico rende difficile un riconoscimento tempestivo della malattia. In Italia, si contano oltre 240.000 diagnosi confermate, ma si stima che circa il 60% delle persone affette non sappia di esserlo, a causa della natura spesso subdola della patologia e dei ritardi frequenti nella diagnosi.

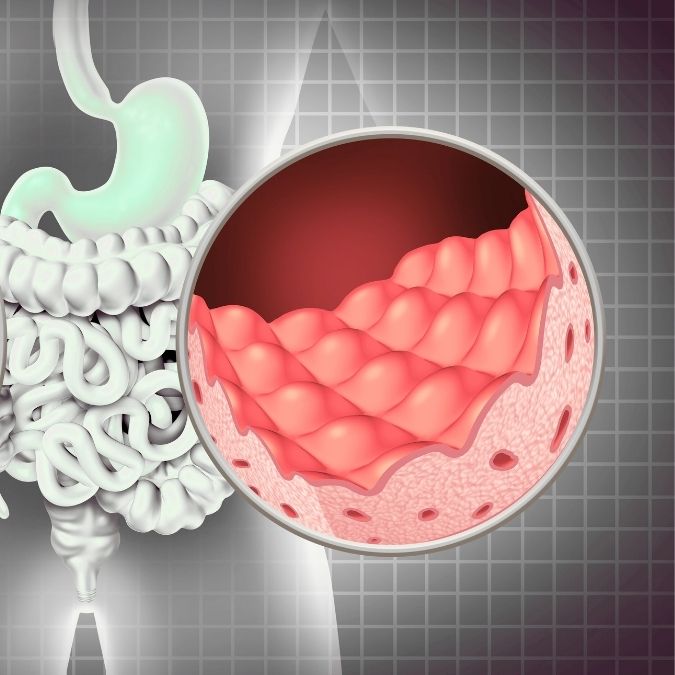

Fisiopatologia della celiachia

La celiachia è una malattia immunomediata in cui l’assunzione di glutine scatena una risposta infiammatoria anomala a livello della mucosa intestinale. In soggetti predisposti (portatori degli aplotipi HLA-DQ2 o DQ8), il glutine viene scomposto in frammenti (come la gliadina) che attraversano la barriera intestinale e attivano cellule del sistema immunitario. Questo processo genera anticorpi diretti contro la transglutaminasi tissutale (anti-TG2), enzima coinvolto nella modifica della gliadina, e danneggia i villi intestinali provocando atrofia villosa e malassorbimento. Si tratta quindi di un’infiammazione cronica che, se non trattata, può causare complicanze importanti, tra cui osteoporosi, infertilità e neoplasie intestinali.

Come si manifesta la celiachia: sintomi intestinali ed extraintestinali

I sintomi variano molto da persona a persona. I più classici riguardano l’apparato digerente:

- diarrea cronica

- gonfiore e dolore addominale

- perdita di peso

- anemia da carenza di ferro

Altri sintomi meno evidenti, detti non classici, possono includere:

- afte ricorrenti

- osteoporosi precoce

- stanchezza persistente

- alterazioni dell’umore

- infertilità o aborti ripetuti

È importante riconoscere anche le condizioni che aumentano il rischio di celiachia, come la tiroidite di Hashimoto, il diabete di tipo 1 e la sindrome di Down.

Diagnosi: test e conferme

La diagnosi parte sempre da un sospetto clinico, seguito da:

- Esami del sangue, in particolare gli anticorpi anti-transglutaminasi IgA

- Dosaggio delle IgA totali, per escludere deficit che potrebbero falsare i risultati

- Biopsia intestinale, per osservare eventuali danni alla mucosa duodenale

Questi test devono essere eseguiti mentre il paziente segue una dieta contenente glutine. Se il paziente ha già iniziato una dieta aglutinata, è necessario reintrodurre il glutine per almeno 3 mesi, sotto controllo medico, prima di effettuare gli esami.

Sensibilità al glutine non celiaca (SGNC)

Accanto alla celiachia esiste un’altra condizione chiamata sensibilità al glutine non celiaca. Si tratta di persone che manifestano sintomi simili a quelli della celiachia o della sindrome dell’intestino irritabile dopo aver mangiato alimenti con glutine, senza però risultare celiache o allergiche al frumento.

I sintomi possono essere: dolori e gonfiore addominale, alterazioni dell’alvo (diarrea o stitichezza), cefalea, “mente annebbiata”, stanchezza, dolori muscolari o cutanei.

La diagnosi della SGNC è clinica, cioè si basa sull’esclusione di celiachia e allergia, e sull’osservazione della risposta a una dieta senza glutine

Trattamento: dieta senza glutine

L’unico trattamento efficace per la celiachia è una dieta senza glutine a vita. L’obiettivo è il miglioramento dei sintomi, la regressione dell’atrofia dei villi intestinali, con ripristino della capacità digestive, e la normalizzazione dei livelli anticorpali. Un processo che si conclude per il 34% e il 66% degli adulti rispettivamente entro 2 e 5 anni.

Secondo la normativa alimentare vigente, il glutine è naturalmente presente nei seguenti cereali: grano (inclusi farro, kamut®, triticale, ecc.), orzo, segale, avena*. Ma, oltre a controllare la lista ingredienti, è necessario prestare attenzione anche a diciture come “contiene glutine”, “contiene: farina di frumento”, “può contenere tracce di glutine”, che fanno riferimento anche a possibili cross-contaminazioni. La dicitura “senza glutine” garantisce che un prodotto contenga meno di 20 mg/kg (ppm) di glutine (Reg. CE 41/2009), e quindi possa essere considerato sicuro dai celiaci.

*L’avena rappresenta un caso particolare perché è naturalmente priva di glutine, ma può essere contaminata da grano, orzo o segale durante coltivazione e lavorazione. Solo l’avena certificata senza glutine (es. con spiga barrata), grazie ad accorgimenti e controlli aggiuntivi, può essere consumata dai celiaci.

Basta eliminare il glutine?

La gestione della celiachia non si esaurisce nell’eliminazione del glutine, ma richiede un’attenta pianificazione alimentare. Rivolgersi ad un esperto in nutrizione consente di:

seguire un’alimentazione completa e bilanciata;

prevenire carenze nutrizionali frequenti;

evitare errori comuni, come l’eccessivo consumo di alimenti ultra-processati senza glutine, spesso ricchi di zuccheri, grassi e poveri di fibre;

valutare periodicamente lo stato nutrizionale;

educare alla lettura delle etichette e alla gestione della dieta fuori casa (scuola, ristorazione, viaggi).

Un percorso nutrizionale personalizzato migliora non solo la qualità della dieta, ma anche la qualità della vita del paziente celiaco. Per questo motivo, le Linee Guida sottolineano l’importanza della collaborazione tra medico e nutrizionista nel team multidisciplinare di gestione della celiachia.